你好,欢迎来到一个科幻话题文章。

这篇文章,我会介绍小说中时间旅行的各种概念,假说,悖论,哲学,世界观等。但并不直接讨论物理学硬核内容,例如物理学上时间旅行的可行手段等。

此即是说,你不会在本文中看到复杂的物理学方程,定理等。本文注重概念,假说,逻辑和哲学,有关复杂的物理学问题,均会作简化处理。

话不多说,切入主题。

概念

首先要阐述所有“概念”,它们是后文更深入讨论的前提。

如果你认为“概念”部分不好理解,也可以直接跳到后面的部分。

相对论

广义/狭义相对论,是爱因斯坦提出的一系列复杂物理学理论,讨论时间,空间,质量,引力等对象之间的关系。

简言之,对于本文的主题来说,相对论给几乎所有小说作品都规定了如下内容:

- 定域物体不可超过真空中光速,即真空中光速是最快的速度。

- 在所有惯性系中,真空中的光速c具有相同的值,即光速不变。

- 光在引力场中不沿直线传播,而是会被大质量物体的引力场弯曲。

- 所有相对于一个惯性系统移动 (相对移动速度更快) 的时钟都会走得较慢,即时间膨胀效应。

- 所有更靠近引力场 (更靠近大质量天体) 的时钟都会走得较慢,即引力时间膨胀效应。

上述描述不是相对论的全部,甚至没有涉及到相对论本身,仅仅是阐述相对论引入的相关现象。

相对论是为小说的世界观奠基之理论,是时间旅行框架的一个大前提,后文也会涉及到相对论相关描述,注重概念和现象范畴,而非复杂的理论。

四维时空和世界线

上过中学的人都熟悉笛卡尔坐标系,由X/Y/Z轴构成的坐标系能够描述任意三维信息。

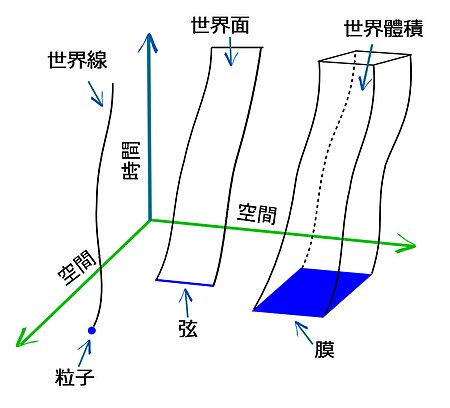

爱因斯坦的相对论预言了第四维度,也就是“时间轴”的存在。时间轴作为第四个坐标轴附加在三维空间上,构成一个崭新的世界模型,一般被称作“时空”(Spacetime)。“世界线”(Worldsheet)和“时空”的概念由德国数学家赫尔曼·闵可夫斯基首次提出。

为了在三维空间中描述第四维度,需要将三维抽象成二维。在物理学上,世界线是时空中某物体的历史所组成的事件序列,事件的发生与其前后演变可用四维坐标标示。(如图)

事件(Event)是在时空中一个点 (即在一个特定的地点与时间) 发生的事。例如,一个玻璃杯碎在地上是一个事件——它于特定的时间发生于一特定的地点。

世界线是时空中的特殊曲线,线上的每个点都能标出物体在那个时间的时空位置。

简言之,在常见时空模型中,垂直于时间轴上的面上的每一个点,就是某一个世界线上的事件,即世界在某一刻的状态。

更直观地说,假设张三在2025年1月1日0时0分,在自己家楼下放了烟花。那么在四维坐标中,假设选定2025年1月1日0时0分这个时间点,作一个截面,截面上一定存在描述张三在放烟花的那一瞬间的点,这一点一定存在于某一条世界线上。

光锥和黑洞

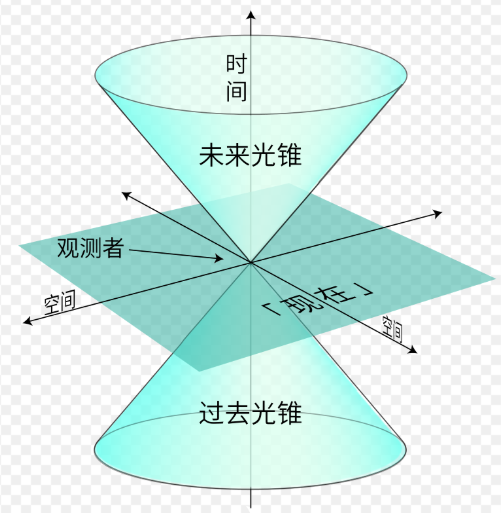

光锥(Light Cone),描述了四维时空中,能够与一个单一事件通过光速存在因果联系的所有点的集合。通俗且不准确地讲,是时空中某一点向前发散出世界线的最大范围。简言之,“光锥之内皆因果。”

根据狭义相对论,光速是自然界的最高速度,因此普通物质的世界线只能位于光锥内,光锥外部分是禁区,其时空也无法对观测者(当前事件)的时空产生任何影响。

光锥的概念同样可以扩展到广义相对论中,这时的光锥可以定义为一个事件的因果未来和因果过去的边界,并包含了这个时空中的因果结构信息。

相对于当前事件而言,指向光锥内部的任何四维矢量(可以理解为假想的世界线),由于可以通过小于光速的速度与当前事件建立因果联系,因此是类时(timelike)的,以此类推 —— 指向光锥外部的四维矢量是类空(spacelike)的,刚好指向光锥上一点的四维矢量则是类光(lightlike)的。不必立刻强行理解这些概念,后文还会提及它们。

广义相对论预言,观测者视角下光锥内部和外部的“界限”,可能是无限远处的宇宙,也可能是黑洞的“事件视界”(Event Horizon)。黑洞的奇点(Singularity)可以强烈地扭曲时空,导致附近(事件视界内)的光锥完全变形指向奇点,这意味着任何进入事件视界内的物体(包括光)必然会最终撞上奇点,因此对于遥远的观测者来说,黑洞不可被实际观测到 —— 事件视界内的光无法进入观测者的光锥中,不会和观测者所在的世界线发生任何因果关系。

时间箭头

时间箭头,顾名思义,是一个只能向前的“箭头”。

在日常生活中,所有人都实际感受过“时间之箭”的存在,比如破镜不能重圆,覆水难收,等等。在物理学上说,所有微观的现象都是时间对称的,比如一个水分子的移动。但宏观上来说,你不能指望“一滴墨水”滴在水里,能够自发地重新聚回“一滴墨水”,也不能指望一个碎了的碗自动愈合成原来的样子。

在”时间箭头“之描述下,所有事件在四维空间中只能形成向前的 类时 曲线,不能回头。

量子叠加态和多世界诠释

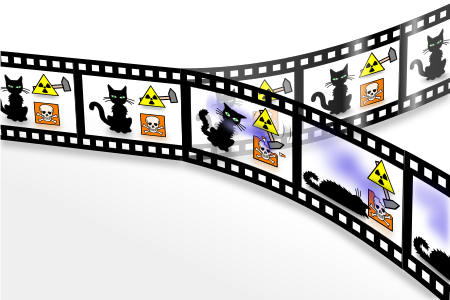

在量子力学中,最有名的思想实验(Thought Experiment)无疑是薛定谔的猫。

“薛定谔的猫”指出,由于先前发生事件的随机性质,“猫”处于生存和死亡的叠加态(Superposition State)。而根据退相干理论,“猫”不可能永远处于生存与死亡的叠加态,在观测者打开盒子的那一刻起,“猫”的状态便确定了下来。

多世界诠释(The Many-worlds Interpretation)认为,观测时会分离出无数个平行世界,每一个世界都有一个确定的状态,而我们只是在其中的一个特定世界。也就是说,自观测者打开盒子那一刻起,便会确定观测者是位于“猫活着”的世界线,还是“猫死了”的世界线。

在多世界诠释中,每一个事件都是世界线的一个分支点,不论盒子是封闭的还是敞开的,猫既是活的,也是死的 —— 但是,活猫与死猫处于世界线的不同分支,这些分支都同样的“真实”,且彼此之间不能相互作用。

多世界诠释同时与一致性历史(Consistent Histories)诠释不谋而合,只有“死猫”或“活猫”可以作为这条(观测者主观上的)世界线“历史”的一部分。

假说和悖论

有关时间旅行的可行性,有诸多假说和悖论存在。

本节内容不讨论物理学上可能实现时间旅行的手段,而是逻辑意义上的论述和阐述。

时序保护假说

时序保护假说(Chronology Protection Conjecture),由物理学家史蒂芬·霍金提出。

在一篇1992年的论文中,霍金使用比喻的说法“时序保护机构/机制”(Chronology Protection Agency)来阐释物理定律不允许宏观尺度的时间旅行,从而防止出现时间悖论,他认为:

似乎有个时序保护机制,防止封闭类时曲线的产生,从而让历史学家得到安全的宇宙。

Hawking, S. W. Chronology protection conjecture. Phys. Rev. D. 1992, 46 (2): 603.

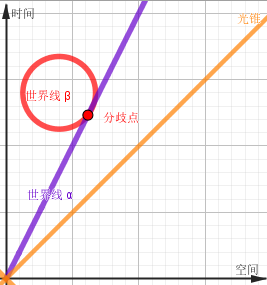

上文中提到了封闭类时曲线,通俗地说,霍金认为很可能存在某种机制,使得任何四维世界线都不能存在一个闭环(即一个封闭的类时曲线),从而否决了单一世界线上的时间旅行。

祖父悖论

祖父悖论(Grandfather Paradox)是时间旅行相关话题中最常见的悖论,最先由法国科幻小说作家赫内·巴赫札维勒于1943年提出。

假如你回到过去,在自己父亲出生前把自己的祖父母杀死,此举动会产生一矛盾的情况:

你回到过去杀了你年轻的祖父,祖父死了就没有父亲,没有父亲也不会有你,那么是谁杀了祖父呢? 或者看作:你的存在表示,祖父没有因你而死,那你何以杀死祖父?

Paradox The Nine Great Enigmas in Science. Suncolor.

有诸多其他假说可以“解决”祖父悖论,包括前述的时序保护猜想(猜想认为因为某种强制力,不存在时间旅行,因此祖父悖论的前提不存在),和多世界诠释(猜想认为杀了祖父会导致世界线分歧)。

下一部分的命定悖论,也是“解决”祖父悖论的理论之一。

命定悖论

“命定悖论”(Predestination Paradox),又称“因果循环”(Causal Loop / Causality loop),其与佛教的业德去返无关,常见于有关时间旅行的科幻作品中。

命定悖论是一种使“祖父悖论”解决的逻辑,颇具决定论和宿命论的色彩,其核心观点是:

改变历史的做法,不论企图与否,最终都会引致历史所“命定”的结果。

“现在”是已经被改变过的最终结局,人可以回到“过去”,但是不能因此改变历史的进程。

只有自洽的因果循环才能出现,矛盾的则不能。

命定悖论是现代小说家喜欢用的叙事逻辑,也就是前后自洽的循环因果,可以使叙事的逻辑合理化,适用于单一世界线的设定背景。举例来说:

在1850年,鲍勃骑的马受到不明惊吓冲往悬崖,但在紧要关头被不明人士阻止了下来而保住性命。两百年后,鲍勃的后代回到过去观光并且看到某人骑的马即将冲下悬崖。他冲过去帮忙而救了那个人的性命。

在上述例子中,因果循环可能不是很明显。简单分析一下:鲍勃活了下来,所以他的后代才可能回来救他;他的后代救了他,所以他才有可能活下来;鲍勃“活了下来”,因为“他活了下来”。结合此前阐述,“命定悖论”本质上是一种封闭类时曲线,是脱离因果律的事件。

大多数命定悖论的例子中,都是主人公时光旅行前往过去,并且完成了注定历史事件中的角色。在自证预言中,则是主人公得知自己即将经历注定事件,通常是该资讯(例如对未来的观测结果)被传回过去,而非主人公自己 —— 任何情况下,试图修改过去事件或者回避未来事件的尝试,都只会导向注定的过去或者未来。

简言之,发生的事不可改变,不论来者如何努力。因为时空是连续的,我们非常容易把这个假说推广到整个世界线,从而得到一个永恒的,从开始到结束都被提前规划好的宇宙”剧本“,哲学上这叫“决定论”。

哲学

时间旅行背后,有很多哲学问题和概念值得思考和研究。本节不会过于深入地讨论形而上的问题。

哲学问题的答案,很大程度上取决于你的“信念”。

本节阐述的哲学观点都不是“事实”,而是一种观点 —— 事实上没人能证明这些观点是否正确或者错误。所有观点的谓语均采用加粗的“认为”,强调这是一种观点而非事实。

因果关系

因果关系(Causality),是一个事件(即“因”)和第二个事件(即“果”)之间的作用关系,其中后一事件被认为是前一事件的结果。一般来说,一个事件是很多原因综合产生的结果,而且原因都发生在较早时间点,而该事件又可以成为其他事件的原因。

原因和结果通常和变化或事件有关,还包括客体、过程、性质、变量、事实、状况;概括因果关系争议很多。对因果关系的哲学研究历史悠久,它仍是现代哲学的重要课题。

因果关系是时间旅行相关话题的底层逻辑学/哲学概念,将我们导向下一个哲学观点。

决定论和自由意志

决定论(Determinism),又称拉普拉斯信条,是一种哲学观点,有多个不同的阐述方式:

一切结果都是由先前的某种原因导致的,有其因必有其果。

所有事件都完全由先前存在的原因决定。

决定论从18世纪起基本上统治了科学界,认为一切都是因果关系联系起来的,一切世界的运动都是由确定的规律决定的;知道了原因以后就一定能知道结果,现在发生的一切都是由过去所决定的,它们是通过因果建立起关系来的。在这一基础上,科学得到了巨大的发展。例如,用牛顿力学算出的天体运动,对未来具有准确的预见性。

在这种思想下,世界就像一部钟,像钟表一样走动,未来的一切均已写好。这种观点得到了当时包括爱因斯坦在内的许多科学家的支持。爱因斯坦在给马克斯·玻恩的一封信中写道:

你信仰投骰子的上帝,我却信仰完备的定律和秩序。

决定论认为,一切的一切都有因有果,因果环环相扣,悉知过去便能通晓未来,由此得出结论:

人没有自由意志(Free will)。

“形而上的自由”是否存在有许多不同看法,问题在于人们是否有能力做真正不同的选择。如果你相信决定论是真的,那么人便没有自由意志,因为人的“意志”本质上是大脑内的一系列生物化学反应 —— 电信号在神经元之间的传递 —— 决定论认为所有这些都可以从过去的“状态”中预测,因此你脑内的电信号是早就决定好的,你只有主观上的自由意志,客观上你没有自由意志。

举个例子,比如张三某天中午去餐厅点餐,他在菜单上众多菜品中选择了“西红柿炒鸡蛋”。在张三的主观上看来,他自己做出了选择,即他有选择其他菜品的“自由”,但他唯独选择了“西红柿炒鸡蛋”。

决定论则认为,“张三选西红柿炒鸡蛋”之结果,必有其原因,比如他偏爱的口味、他那天中午的心情、他作选择时的心率和荷尔蒙水平…..等等 —— 如果得知所有这些因素,那么就一定能推知“他中午会选择西红柿炒鸡蛋”,因此“张三选择西红柿炒鸡蛋”是一个早就被决定了的事件,虽然在张三自己看来这是他的自由选择,但其实他根本没有选择的自由。

一个广泛的共识是,不论人有或没有自由意志,这都不应成为他消极处世或者逃避社会责任的借口。决定论是一种“信念”,目前仍然是众说纷纭的话题,一切都取决于你是否相信。

宿命论

宿命论(Fatalism),又称命定论,是一种哲学观点,一般可以阐述为:

命运的巧合是不可避免的,人的意志无法与之对抗。

所有事件由 更高的权威(例如神灵) 或者 逻辑必然性(例如因果关系) 预先决定。

宿命论和决定论很相似,但它们并不完全相同。决定论强调因果关系主宰一切事件,而宿命论强调“一切都是被某种事物主宰”之事实。

宿命论的特征是假定一个普遍作用的权威(神灵),或相信某种从一开始就决定了历史进程和个人命运的逻辑必然性(决定论)。决定权可以是从一开始就计划和安排事件进程的神的旨意,也可以是在宇宙秩序框架内规定某个固定过程的非人力量,比如物理定律。

通俗地说,如果相信宿命论,那么你就相信“一切都是注定的”,也许一切都是神决定的结果,也许一切都是科学定律和因果关系决定的。总之,宿命论认为存在一种绝对不可违抗的,形而上的铁律,凌驾于任何人的意志之上,即宿命(Fate),古人常称其为“天道”。

举个例子,电影《哪吒》里有“我命由我不由天”之云云 —— 宿命论彻底否决这种观点,认为任何人的命运都是不可被个人意志左右的,即使他们主观上认为自己能够改写自己的命运,客观上这也仅仅是命运的一部分罢了。

感性地看,宿命论是消极的。不论宿命论还是决定论,都因其伦理后果而遭到批评。批评者宣称它麻痹了行动,否认了人类的自主权并削弱了道德责任。

但在笔者看来,宿命论是一种处世观点,早已渗透在生活中 —— 例如佛教和中国的道教,都相信“业”,或者“报应”,也就是人今生的功过会决定他来生的命运,而今生的命运是取自于上辈子的功过,是出生前就决定好了的,本质上仍然处于因果的锁链下 ,即“善恶终有报,天道好轮回”。从这点来看,因果和宿命也并非完全没有积极意义。

永恒论

永恒论(Eternalism),是一种哲学观点,可以阐述为:

现在、过去以及未来的实在性都是等价的。

未来“已经”存在,所有地方在任一时间点都“存在”,不存在客观的时间流动。

永恒论可以看作“决定论”和“命定悖论”的延伸。古典哲学把时间分为三部分,即“过去”,“现在”,和“未来” —— 永恒论主张这三者都存在而且等价。它与前述的“决定论”和“命定悖论”不谋而合,认为整条世界线是永恒且静止的,类似一个已经写好的“剧本”。

如果你认可前述的几个哲学观点,那么你大概也会认可永恒论。既然存在“命运”或者某种支配一切的“铁律”,某个“神”,某种“天道”,某种普适的万物规律,那么整条世界线从一开始便确定了下来,中途的分叉也可以一并被确定下来,如同一个Galgame,剧本已经提前写好了,角色(你)只是按照剧本去演绎而已。

虽然永恒论否定时间的流动,但它并不反驳主观上的时间旅行,因为可以很简单地用多世界诠释来“解决”任何潜在悖论和因果循环,因此任何主观上的“时间旅行”之实现依旧合理。

尾声:虚构叙事中的时间旅行

至此,我们已经从基础理论到哲学思辨,梳理了科幻创作中时间旅行的核心概念和要素。

相对论为时空旅行的可能奠定了基础,四维坐标系与光锥模型划定了因果律的边界;量子叠加态与多世界诠释为平行宇宙提供了理论切口,而霍金的时序保护假说又给单一世界线戴上了枷锁。

这些科学概念的交织,本质上为虚构叙事提供了两种关键限制:物理规则的限制(如光速、因果律)与逻辑自洽的限制(如悖论消解)。

在悖论层面,祖父悖论如同一把双刃剑 —— 它既能刺穿粗糙的时间旅行设定,也能在多世界诠释或命定悖论中淬炼出更严谨的故事逻辑。正如“鲍勃救祖”的案例所示,单一世界线的宿命论与分支宇宙的无限可能,本质上是对哲学命题的具象化推演。决定论与永恒论在此殊途同归:无论将宇宙视为写定的剧本还是不断分裂的树状图,时间旅行者的每一次抉择都成为检验世界观完整性的试金石。

需要强调的是,本文探讨的所有假说与悖论,本质上都是逻辑工具而非科学定论。科幻创作者无需被现实物理束缚,但必须确保自设规则的内部一致性 —— 故事可以允许封闭类时曲线,但需交代为何时序保护机制失效;故事可以让主人公在世界线中来回移动,但需定义世界线分岔的触发条件。

时间旅行小说的魅力不在于“是否符合现实科学”,而在于它如何以时空为镜,折射出人类对命运、选择与存在本质的追问。